2023. 1. 7. 19:27ㆍ디지털 인문학이란

Link

https://academic.oup.com/dsh/article-abstract/36/4/950/6146816?redirectedFrom=fulltext

Revisiting Sylvia Plath’s and Anne Sexton’s confessional poetry: Analyzing stylistic differences and evolution of poetic voi

Abstract. This paper proposes a new approach to reading the ‘Confessional Poetry’ of Sylvia Plath and Anne Sexton by combining quantitative text analysis method

academic.oup.com

Abstract

- 정량적 텍스트 분석 방법과 정성적 문학 해석을 결합해 실비아 플라스와 앤 섹스턴의 '고백의 시'를 읽는 새로운 접근법을 제안

- 플라스 시와 섹스턴 시 사이의 양식적 차이의 의미를 조사하고 대명사와 관련 감성 단어를 사용하는 데 있어 그들의 차이를 강조

(1) 각 시인의 작품에서 대명사를 감성 단어와 연결

(2) 플라스와 섹스턴의 작품을 비교하기 위한 주제 모델 분석, 시의 주제가 단어 사용의 다른 패턴, 소위 주제 및 시에서 어떻게 나타나는지를 보기 위한 것

(3) 주제 변화를 식별하기 위한 (주제 모델 사용) 각 시인의 작품에 대한 diachronic 분석

- 플라스는 종종 자아의 경계인 I과 다른 대명사 집단 사이의 복잡한 상호관계를 통해 깨어지는 반면, 섹스턴은 권위있는 I의 보다 안정적이고 덜 운동적인 목소리를 통해 시인의 존재를 환기시킴.

- 이 논문의 목적은 고백 장르의 의미를 재정립하는 데 있으며, 시적 목소리의 진실성은 시적 언어로 양식적 문제와 분리될 수 없다고 제안.

Introduction

- 'Confessional Poetry'라는 문학 장르에 대한 전통적인 접근 방식은 전기와 역사적 배경, 그리고 시인들의 사적인 감정과 감정 등 외부적인 원천에 초점을 맞추고 있음

- 고백시의 일반적인 특징에 대해 독자들은 일반적으로 시인의 강렬한 자기 탐구와 개인의 경험이나 트라우마에 대한 솔직한 폭로를 생각함. 특히 1950~60년대 주로 활동했던 로버트 로웰, 실비아 플라스, 존 베리먼, 앤 섹스턴 등 미국 고백시인들의 첫 물결 중 플래스와 섹스턴이 두드러진 유사점을 그리고 있음.

- 둘 다 자살로 생을 마감했고, 그들의 언어는 취약한 권위 있는 목소리를 회복할 수 있는 치료적 잠재력을 보여줌. 그들은 1959년 로버트 로웰의 수업에서 처음 만났고 1963년 플래스가 죽을 때까지 긴밀한 관계를 유지했으며, 이 과정에서 젝스턴은 그녀의 시 '실비아의 죽음'을 헌정했음. 테드 휴즈가 제안했듯이, 플래스의 시는 실제로 젝스턴의 '자아를 산산조각내는 중심적 경험과 그것을 다시 맞추거나 새로운 것을 찾는 노동'과 공유함.

- 내용, 은유, 주제, 특히 초자연적 탐구와 예술가의 정체성이 고백 시에서 가장 중요한 요소라고 믿어짐

- 플라스와 섹스턴은 그들의 시적인 목소리가 매우 사적인 감정과 주로 피할 수 없는 트라우마적인 경험을 표현하는 것이 밀접하게 연관되어 있다는 점에서 실제로 많은 공통점을 가지고 있음. (단어사용, 은유, 상징 등에서)

-많은 문학 학자들은 그들의 글을 작가의 살아 있는 경험의 표현으로 이해하려고 노력해왔음. 그러므로, 우리는 먼저 시적인 인격, 즉 화자에 대해 고백하는 것이 무엇을 의미하는지 정의해야 함. 전통적인 고백시의 이해방법은 사실 시인의 페르소나 뒤에 있는 자전적 목소리의 우선 순위를 정하는 것.

=> 많은 전통적인 비평가들도 고백시 장르를 통해 지속적이고 동질적인 자전적 목소리를 찾으려 시도했음

- 그러나, 어떻게 작가의 언어 스타일이나 시적인 텍스트 자체의 공예품을 분석하지 않고 시적인 주제의 전체 본질을 감상할 수 있었을까?

=> 본 논문은 시인의 생활 사건에 대한 공감적 설명을 강조하는 전통적인 고백 장르에 대한 접근 방식 대신 언어 스타일, 개인 대명사 사용, 주제 선택이 시 주체의 목소리의 발전과 변화에 어떤 영향을 미치는지에 초점을 맞추고 있음

- 우리는 I가 진정한 자전적 I일 필요는 없다고 생각함.

=> 우리의 연구는 이러한 시인들의 대명사 I가 어떻게 다른 대명사와 상호작용하고 시 언어와의 더 복잡하고 논쟁적인 관계 내에서 그러한 목소리를 발전(또는 변형)하는지 조사함.

-Confessional poetry 에 나오는 I의 목소리는 authenticity이라는 인상을 심어주는 경우가 많지만, 진화하는 목소리가 다른 대명사와의 수많은 연결고리를 어떻게 형성하는지, 그리고 시적인 언어와 스타일에 대응해 목소리가 어떻게 생성되고 변형되는지 분석하는 것이 중요함

Q. 문학의 정량적 분석이 어떻게 플래스와 섹스턴의 '고백'에서 구체적인 양식적 패턴을 찾아내고 그들의 시적 인격의 목소리를 자전적 목소리에 갇히지 않은 목소리로 재평가할 수 있을까 -> Distant Reading

: 여기서의 목적은 고백 장르의 의미를 재정립하고 시적 목소리의 진실성은 시적 언어로 양식적 문제와 분리될 수 없다는 것을 제안하는 것.

Literature Review

- 우리는 섹스턴과 플라스가 언어 스타일과 주제 문제에 대한 접근 방식에서 다르다는 앞에서 언급한 가설을 검증한다. 이 가설은 자전적 I가 반드시 그들의 작품에서 보여준 시적인 I일 필요는 없다는 전제에 근거를 두고 있음

- 플라스는 종종 섹스턴보다 더 웅장하고 극적인 구조를 사용하며, 때로는 고전적인 스타일을 사용하며, 그녀의 역동적인 감정을 나타내는 구두점과 단어 선택을 사용함.

- 이와는 대조적으로, 섹스턴의 작품은 그녀의 경력 내내 낙태, 약물 중독, 자위, 월경 등 금기시되는 주제에 대해 흔들림 없이 솔직할 뿐만 아니라, 보다 캐주얼하고 비교적 안정적인 것으로 알려져 있음. 벤들러(1988)는 젝스턴의 스타일이 플라스보다 더 직선적이고, 더 단순하며, 반복적이라고 주장함으로써 이 생각을 지지함

Q. 현존하는 문학 연구와 결합된 정량적 어휘 분석이 어떤 방식으로 지원할 수 있을까?

: Sexton과 Plath의 시를 비교하여 단어 사용의 synchronic & diachronic patterns을 확인하며, 특히 의미론적 네트워크 분석과 주제 모델링을 통해 대명사와 감성 단어 사이의 상호 교환을 조사. 특히, '사랑'과 '죽음'이라는 주제와 밀접한 관련이 있는 감정 표현에 개인 대명사가 사용되는 언어 패턴을 분석.

- 계산적 접근 방식은 두 시인이 친밀한 개인적 감정과 주제를 어떻게 폭로했는지를 드러내지만, 우리는 시 속의 화자의 목소리와 주제를 시인들의 전기의 단순한 이야기와 동일시하지는 않음. 오히려, 우리는 대명사 사용의 계산 텍스트 분석을 문학 해석에 통합하여 그들의 시적 스타일, 주제 문제 및 언어에서 화자의 위치 사이의 두드러진 차이를 인식함.

- 두 시인의 데이터를 동등하게 다루도록 노력해야함. (시간이 적혀있지 않은 부분 등)

Methodology

Data Collection

TABLE

- all 224 works by Plath in ‘The Collected Poems’ (excluding 50 early poems in the Juvenilia section) and all 280 by Sexton in ‘The Complete Poems’

- R package ‘cleanNLP’

- variables는 각 단어와 그 종속성 정보뿐만 아니라 작성자의 이름, 시 ID, 발행 연도와 같은 메타데이터에 대해 태그가 지정된 음성(POS)의 일부

- (1) 1인칭 단수 대명사 I, (2) 1인칭 복수 대명사 we, (3) 2인칭 대명사 you, (4) 3인칭 단수 대명사와 그, 그리고 (5) 3인칭 복수 대명사로 분류

Data Analysis

(1)

- 개인 대명사가 LIWC2015(Pennebaker et al., 2015)의 정서 어휘에서 나온 단어와 관련이 있음을 나타내는 문법 패턴을 의존성 파싱을 통해 추적함. -> 파서는 대상 개인 대명사에 의해 직접적으로 수정되거나 수정하는 'house', 'stalk', 'fury' 등 원어를 'you' 및 'your'라는 문법의 구조 내에서 lemmatized 형태로 알려줌. (personal pronouns에 원어들을 주석처리한다는 의미)

- 용어가 대명사 중 하나이고 그 의존성 소스가 LIWC2015의 affective and death 범주에 속하는 경우, 각 시인의 작품에 나타나는 횟수를 계산하여 의미적 네트워크를 구성하기 위해 주석이 달린 표에서 일련의 대상 단어와 소스 단어 쌍을 추출

-Community Detection : 유사한 노드가 Walktrap이라고 불리는 random walks에 의해 결정되는 (R package igraph)

- layout : stress (tree structure)

(2)

구조적 주제 모델(STM)을 사용하여 각 주제를 나타내는 단어 클러스터를 식별.

a piece of poetry exhibits multiple topics that underlie the pattern of word use across the collection of poems.

(시 한 편은 시 모음에 걸쳐 단어 사용 패턴의 기초가 되는 여러 주제를 나타낸다 -> 주제라고 믿을 수 있나?)

[전처리]

- 각 시인의 말뭉치 전체 작품에서 0.5% 미만으로 보이는 모든 단어를 폐기함으로써 희소 용어를 제거

- Plath corpus에서 총 50,343개의 문서 중 224개의 문서와 2,891개의 고유 용어를 포함하는 최종 문서-항 행렬(DTM)과 Sexton corpus에서 총 98,223개의 문서 및 3,458개의 고유 용어를 도출

- 최적의 주제 수를 선택하기 위해 각 시인의 말뭉치에서 다양한 주제를 가진 10개의 후보 모델을 DTM에 적합

- (1) 상위 단어가 특정 주제와 구별되는 정도를 측정하는 'exclusivity'

- (2) 얼마나 빈번한지를 측정하는 'semantic coherence'

=> 이 데이터 중심 접근법으로 30개 주제와 50개 주제가 선정되어 각각 플라스(Plath)와 섹스턴(Sexton)의 소설에서 224개 작품과 280개 작품이 주제 구조를 포착함.

- STM을 사용하여, 우리는 동일한 작업 내에서 발생하는 공동 발생을 바탕으로 주제들이 서로 어떻게 상관되어 있는지를 추정

각 시인의 주제가 얼마나 응집력이 있는지를 알 수 있었음

- 또한 발행 연도와 같은 메타데이터와 주제 구조의 관계를 조사하는데 유용

Results and Discussion

Data analysis: semantic network analysis and its literary implications

[네트워크로 보이는 것들에 대한 간략한 이해]

- community detection algorithm

- 각 시인의 네트워크에서, 노드는 대명사와 문법적으로 관련이 있는 감정어

- 노드의 크기는 사용 빈도로 지정되고 색상은 community

- 플라스의 네트워크에서는 대명사마다 정서의 클러스터가 있는 6개의 커뮤니티, 섹스턴의 네트워크 구조는 서로 다른 대명사가 많은 정서 단어를 공유하는 두 개의 커뮤니티

- Plath의 시에서 각각의 개인 대명사와 배타적인 관계를 갖는 감성 단어가 많음.

- 개인 대명사는 community membership에서 서로 분리되어 있는데, 이는 정서 표현의 내용과 매우 다른 관계를 가지고 있기 때문

- 감정 표현에서 대명사를 사용하는 이러한 세분화된 패턴은 플라스가 개인 대명사를 사용하는 것이 광범위한 감정과 관련된 감정 단어들과 명확하게 구별되는 커뮤니티를 만들어 낸다는 것을 보여줌

- 각각의 감정의 내용을 표현하기 위해 대명사적 언급이 사용된다는 것을 암시함.

- 네트워크는 많은 감정 단어들이 개인 대명사와의 긴밀한 관계에 의해 두 그룹으로만 묶이는 매우 다른 구조를 보여줌.

- 3인칭 단수 대명사 he와 she-words가 의존 관계에서 단어를 공유하는 경향이 있는 반면, 다른 대명사, 즉 I, we, you, and the-words는 의미 연관성의 또 다른 공동체를 형성함.

- 이분된 공동체 구조는 정서 표현에 대명사적 언급을 사용하는 고정되지 않고 느슨한 패턴을 나타냄.

- Sexton은 감정의 비슷한 내용을 다양한 개인 대명사에, 또는 다양한 내용을 동일한 대명사에 연관시킴.

[네트워크의 중심성에 대한 이해]

또한 감성 표현에서 어떤 단어가 중심인지 보여줌. 이를 위해 네트워크 구조의 단어에 대한 네 가지 주요 중심성 측도인 (1) degree, (2) betweenness, (3) closeness, and (4) eigenvector centrality에 의해 일련의 감성 단어 목록이 결정됨.

=> 중요한 단어들의 순서 목록을 파악

- Betweenness centrality는 노드가 다른 노드 쌍 사이의 최단 경로에 속하는 범위를 나타냄.

- Closeness centrality은 노드가 다른 노드에서 얼마나 쉽게 도달할 수 있는지를 측정함.

- eigenvector centrality은 각 노드의 관계 수에 대한 정도 중심성의 단순 카운트를 초월하고 품질에 따라 관계를 가중시킴. 따라서, 이 값이 크다는 것은 고도로 연결된 노드와의 관계 수가 적은 노드가 드물게 연결된 노드와의 관계 수가 많은 노드보다 많다는 것을 나타냄.

TABLE2

- 시인의 네트워크에서 degree, eigenvector centrality 척도로 모두 상위권에 있는 'love, die, kill, or death'

- 게다가 두 시인의 리스트에는 단어들이 상당히 중복되어 있음.

- degree, eigenvector centrality 측정에 대한 플라스의 리스트에서 상위 10개 단어 중 섹스턴의 리스트에서 6개는 degree, 4개는 Eigenvector에 대해 표시됨.

- 감정표현이 다른 대명사와 어떤 관계가 있는지에 대한 중심적 척도에 있어서는 중요한 단어들의 목록이 다른 양상. (betweeness, Closeness)

- 각 시인의 네트워크에 대한 'death, drown, kill, killer, or dying'이 상위 10개 단어 목록에서 관찰되고 있지만, 어느 쪽에도 사랑의 주제와 명시적으로 관련된 단어는 없음.

- 또한, Sexton의 목록에서 관찰되는 Plath의 betweeness 목록에는 ‘free’ 와 ‘care’라는 두 단어만 있으며, closeness 목록에는 'drown'라는 한 단어만 중복됩니다.

=> 사랑과 죽음의 주제가 두 시인의 작품에서 두드러진 '나' 단어에 대한 언급과 분명하고 과도하게 연결되어 있음에도 불구하고 사랑이라는 단어가 다른 대명사에 묶이는 경우는 거의 없음. 그러나 죽음과 관련된 단어들은 두 시인의 감정 표현에서 서로 다른 대명사적 언급의 군집을 연결함.

[네트워크에 속해있는 단어와 중심성에 대한 복합적인 이해]

- Plath's와 Sexton's의 시적 인격이 어떤 위치에서 말하는지 그리고 그들 사이의 주요 차이점을 보여줌

Plath (1) 플라스의 다른 개인 대명사와의 관계에 대한 덜 중앙 집중화된 구조(그림 1)는 플라스의 시에서 응집력 있는 권위적 목소리 '나'가 상대적으로 약하다는 것을 암시

- 표 2에서 보듯이, 중심성 척도에서 두드러진 점을 감안할 때, '사랑, 죽음, 미소, 고통, 상실'이라는 말은 그녀의 정서 표현에 매우 중요함.

- 그러나 그러한 감정적인 단어들은 각기 다른 개인 대명사에 대한 사랑과 죽음의 구분된 주제를 구성함.

- 미첼(2005)이 지적한 바와 같이, 플래스의 작품들은 작가의 목소리 삭제가 특징인데, 이것은 통일된 주제와 화자의 우울증에 대한 잠재적 경향을 말함 -> '안개 속의 양'(1963)과 같은 후기 작품에서는 화자의 상징적 정체성이 끊임없이 흔들리고 시적 리듬도 기호학의 작품처럼 구문을 산산조각 냄(미첼, 2005). '콜로소스' 시를 완성할 즈음에 쓴 플래스의 개인 일기에서조차 경쟁과 나르시시시즘의 유령을 끊임없이 환기시키는 '에고 센터'의 삭제에 몰두했다고 고백함. 즉, 플래스는 자신의 심리적 자아 경계에서 벗어나 빈 그릇이 되기 위해 열정적으로 노력했고, 그래서 자신의 자아 경계 밖에서 다른 사람들의 다양한 목소리와 감정을 담을 수 있었음.

- Plath와 달리, Sexton의 언어는 비교적 안정적이고 고정된 권위적인 목소리를 나타내며, 그녀가 "I"/"you"/"we"를 사용하는 것은 그녀의 상징적인 관행을 통제하고 제한하고 있음. 게다가, 색스턴의 시에 그들이 자주 등장하는 것은 오히려 화자의 집단 정체성을 지지하거나 최소한 형성하는데 관여하는 것으로 보임. 반면 플래스의 '나'와 다른 대명사 그룹과의 혼돈적인 연관성은 화자의 정신분열 상태, 단편적인 감정, 어조를 암시함.

Plath (2) 독자들은 플래스의 대명사 "he"/"you"와 "she"/"we" 사이의 심리적 친밀감을 쉽게 식별할 수 있음. "he" 또는 "you"는 종종 Plath의 시에서 아버지/휴즈를 나타내는 기호

- 평생 동안 플래스는 아버지를 그리워했고 아버지의 부재로 심한 자살 충동에 시달렸음. 그러나 그녀는 또한 그녀의 글에서 목소리를 조절하는 상징적인 아버지의 영향으로부터 해방되기를 원했음. 이러한 상반된 측면들은 '콜로서스' 와 '아빠' 에 잘 나타나 있는데, 각각은 지배적이고 잊혀지지 않는 아버지 형상을 떠올리게 하는데, 그의 언어들은 계속해서 팔로 중심 세계를 질서정연하게 하고 지배함.

- 시에서 전체주의 또는 가부장제 사회의 파시스트 같은 아버지와 남성에게 가해진 폭력을 지칭함(Jonnes, 2015).

- 이와 대조적으로, 그녀는 “아버지 인물”이 지배하는 유대인 죄수나 비열한 여성의 모습을 묘사하기 위해 종종 대명사 '나' 또는 '그녀'를 사용함. '레이디 레자로스', '게팅 데어'(Getting There, 1962) 등 그의 후기 글은 '나'와 '그녀'라는 대명사를 사용하여 여성에 대한 희생과 집단 폭력의 무분별한 범위를 강조하고 있음. 그러나 '여류작가'나 '세 여자'(1962)와 같은 시에서 '나'와 '그녀'라는 대명사는 종종 정신쇠약, 감상 부족, 비인간적인 치료법 등 공통의 감정과 경험을 공유함.

- 논의된 것으로부터, Plath의 대명사가 힘과 위계질서의 측면에서 성별 이진법을 증명한다고 가정할 수 있음.

- 그러나 I와 다른 대명사들(그와 우리 포함)의 복잡한 상호관계에서 알 수 있듯이, 그녀의 인물은 종종 고정된 권위적 위치를 잃고 "I"의 목소리를 3인칭 대명사와 동일시함으로써 거리를 이룸. 그레그 존슨(1980)이 언급했듯이, 플래스의 거리 달성을 위한 주요 방법은 그녀와 그와의 3인칭으로 쓰는 것임.

- I의 통일된 목소리의 잠재적 해체는 I와 그들 사이의 혼돈된 상호성에서도 나타남. 플래스의 '나'는 그들과 비슷한 감정을 공유할 뿐만 아니라, 그녀의 페르소나가 비이진 대명사와 혼합됨으로써 어떻게 특정한 관점을 회피하는지 과정을 파악할 수 있게 해줌.

Sexton (1)

- Plath와 유사하게, 표 2의 네트워크 중심성 측정이 주어졌을 때, 개인적인 대명사를 지칭하는 감정 표현에서 '‘love’, ‘die’, ‘hurt’, ‘treasure’, and ‘drown’가 두드러짐.

- 그러나 섹스턴의 대명사 네트워크는 그들이 공유하는 감정의 정도에 따라 두 개의 그룹으로 나뉜다: (1) He/she group과 (2) "I"/"we"/"you"/"they" group. 이는 섹스턴의 페르소나가 정체성의 개념에서 연속성을 발휘하고, 플라스의 정신분열증적 자아보다 '나'의 목소리를 더 통일적으로 발전시킨다는 의미를 내포하고 있음. 다시 말해, 색스턴의 I는 그들의 감정을 다른 사람들에게 보다 효과적으로 투영하고, 그녀의 시가 진행됨에 따라 자신을 보다 보편적이고 일반화시킴.

- 비록 그녀의 인물은 색스턴의 자전적 목소리와 구별되어야 하지만, 색스턴이 그녀의 산후 우울증을 치료하기 위한 정신 치료의 일환으로 그녀의 경력을 시작했으며, 그녀가 쓴 글의 첫 번째 효과는 다른 사람들에 의한 자아 발견과 자기애의 인정이었음(Middlebrook, 1992).

- 이 과정을 통해 그녀는 가부장적 억압 아래 수동적인 여성의 이미지와 결별할 수 있었음

- 섹스턴의 시는 크게 세 단계로 나뉨.

(1) 그녀의 시적 목소리 I는 불안정한 목소리에서 더욱 확고하고 통일된 목소리, I/You/We로 발전.

초기 단계에서 종종 드러나는 불안정한 목소리와 달리, 그녀의 성격은 점차 다른 집단 여성/남성에 공감하게 되었고 새로운 자매결연이나 여성 정체성에 대한 집단적 관념을 형성하게 됨. 예를 들어, 첫 번째 두 시집에서 그녀의 관심은 확고한 정체성의 결여로 남아 있고, 이 두 시집의 주요 주제는 외로움, 불안정, 광기에 대한 생각으로 제한되어 있는 반면, 그녀의 성격은 예술과 가정이라는 두 대조적인 삶의 영역 사이에서 필사적으로 도움을 요청함.

(2) 시적 페르소나가 여전히 우울과 낙관의 감정 사이에서 오락가락하지만, 섹스턴의 작품 중 2단계인 ‘Live or Die’ (1966) and ‘Love Poems’ (1969)에 이르면 I는 더욱 급진적인 페미니스트 문제를 다루기 시작하고 사회가 부여하는 전통적인 성차별을 부정함. 예를 들어, 'Live or Die'(1966)의 'Consorting with Angels'에서, 내가 가정하는 시적인 목소리는 집단적이고 익명적인 정체성으로, 그 존재는 다른 많은 여성과 남성에게 확고하게 의존함. 이것은 'In Celebration of My Uterus'에서도 유사하게 표현됨

=> 더욱이, 이러한 I/You/We의 집단적 목소리가 1970년대에 이르렀을 때, 그녀의 잘 알려진 collection인 'Transformations'(1971)는 그녀의 성격을 자기 결정권이 없는 젊은 여성 목소리에서 보다 단호하고 자신감 있는 I의 목소리로 변화시킴.

이러한 페르소나들은 전통적인 사회의 일부분을 느끼지 못했으며, 정신병원의 벽 안에 일시적으로 속해 있지도 않음. 게다가, 이 목소리가 다음 세대와 독자들에게 지혜를 뻗칠 때, 보다 집단적이고 통일된 목소리가 이 현자 마녀 이야기꾼 I과 함께 나왔다는 것을 볼 수 있음

=> 남편, 아버지, 남성 연인과의 관계를 통해 자신을 규정하기 보다는, 다른 인물들이 존경하는 더 강한 힘과 지혜를 가진 여성들의 새로운 시적 목소리가 울려 퍼짐. 이 권위적인 목소리는 I 혹은 You과 친밀한 관계를 유지하고 있음. 다시 말해, '변신'에서 발견되는 'I'/'You'/'We' 사이의 굳건한 유대가 집단적이고 심지어 성 중립적인 섹스턴의 인격체를 형성한다는 것. 대명사 사용을 통해 다른 대중과 여성 및 남성과의 확고한 연대는 '변신에서 섹스턴의 페르소나에 대한 보다 통일되고 일반화되며 성중립적인 정체성의 도래를 예고함.

=> 또 다른 눈에 띄는 것은 '변신'에서 이들이 더 이상 남성의 적을 지칭하거나 전통 사회의 여성 탄압을 상징하는 것이 아니라, 성녀 마녀의 힘과 지식으로 강하게 연결된 난쟁이, 동물의 목소리, 트롤 등 성별이 없거나 신화적인 존재들을 나타낸다는 점. 섹스턴이 '하얀 뱀'과 '럼펠스틸트스킨'에서와 같이 나, 우리, 그리고 그들을 사용한 것은 등장인물들의 성 중립적인 입장을 분명하게 돋보이게함.

Merriam-Webster에 따르면 이들이 여러 사람, 장소, 사물을 설명하는 3인칭 복수대명사라는 가정에도 불구하고, 이제는 그것들이 남성이나 여성으로 식별되지 않는 사람에게 가장 많이 사용되는 단수대명사 중 하나라는 것이 공식화되었음(Bennett, 2016). 윌리엄 셰익스피어, 조너선 스위프트, 제인 오스틴의 언어들은 모두 등장인물의 불확실한 성 위치를 강조하는 방법으로 어떻게 그것들을 사용했는지를 보여준다. 또한, 윤리적인 이유로 현대에 성 중립적인 형태의 그들에 대한 요구가 증가하고 있음.

=> 'The Awful Rowing Toward God'(1975)에서 자제력을 잃고 복수심에 사로잡히는 목소리에도 불구하고, 그녀의 작품은 주제 패턴의 연속성을 보여주며, you, we 그리고 they(그림 2 참조)과의 집단 통일을 통해 I의 목소리가 점차 확대되고 일반화되는 방식을 보여줌.

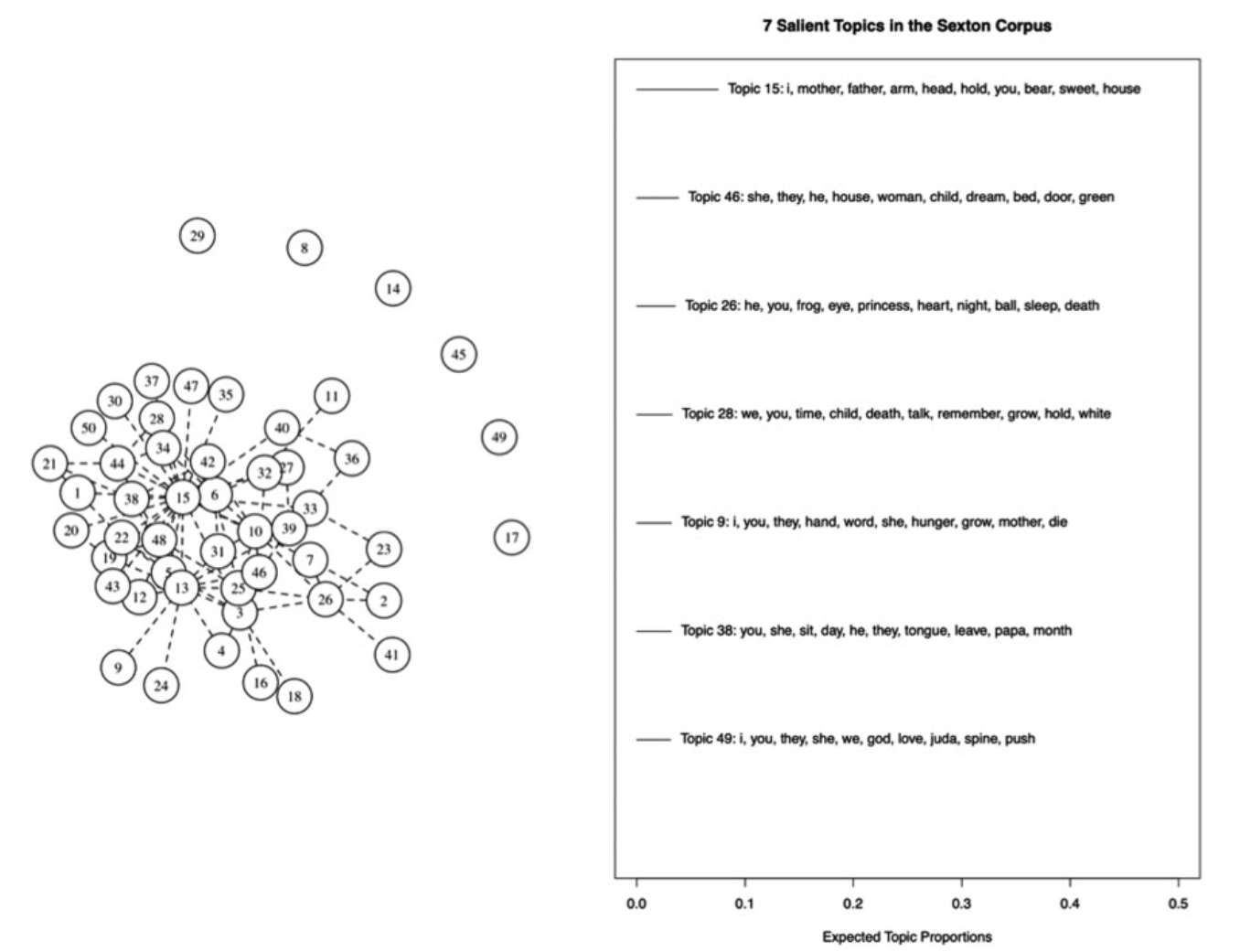

Topic modeling and its literary implications

주제 모델링은

(1) 시에서 특정 패턴으로 정의된 일련의 주제에 의해 각 시인의 말뭉치가 어떻게 구성되었는지

(2) 말뭉치 속에 있는 각 시가 주제를 어떻게 다양한 정도로 표시했는지

를 추정하도록 함.

플라스의 시와 섹스턴의 시를 비교하면서 그들의 주제가 단어 사용 패턴에 의해 어떻게 구성되고 표현되는지, 그리고 그들의 주제가 시인들의 경력에서 지속적으로 유지되는지 여부를 확인하게 함.

최적의 주제 개수를 찾는 metric을 바탕으로 플래스는 30개의 주제, 색스턴은 50개의 주제

- Plath의 작품이 30개의 주제로 구성된 것으로 밝혀졌더라도 거의 상관관계가 없고 개별적인 것으로 나타남. 이러한 네트워크 구조는 그녀의 시가 개별 작품에 대해 뚜렷한 주제를 제시하는 경향이 있음을 시사함.

- 반면에, 섹스턴 말뭉치에 관한 한, 그녀의 주제 상관관계는 매우 다른 그림을 보여주었음. 50개 주제 중 44개는 서로 직간접적으로 관련되어 거대한 클러스터를 형성했으며, 15개 주제는 특히 많은 다른 주제와 연결되면서 클러스터의 허브 역할을 수행함.

이는 섹스턴이 한 작품에서 여러 주제를 자주 제시한다는 것을 암시하는 것으로, 이는 그녀의 작품 전반에 걸친 플래스의 개별 주제와는 다른 것. 그것은 그녀의 시에 다양한 주제들 사이의 밀접한 연관성이 스며들어 있다는 것을 의미함.

- 어떤 주제들이 저자들의 시 작품의 기초가 되는 주제 구조에서 두드러지는지를 확인함. 두드러진 주제는 적어도 3%의 평균을 가지고 있거나 각 말뭉치의 비율이 3%를 초과하는 것으로 정했을때 플라스 말뭉치에서는 30개 주제 중 18개가 두드러진 것으로 나타났지만 섹스턴 말뭉치에서는 50개 주제 중 7개만 두드러졌음.

=> 두 시인의 주제 간 차이점은 플라스의 개별적이고 독립적인 주제들이 하나의 중심가에 모여 있는 섹스턴의 응집력 있는 주제들과 구별됨.

- 나아가 각 주제와 가장 강한 연관성을 가진 단어 사용 패턴을 설명하여 어떻게 의미적으로 구성되었는지 살펴보았음. 그렇게 함으로써 두 여성 시인의 또 다른 주제 차이가 드러남.

- 플래스의 대부분의 주제는 그녀의 시에 퍼진 컬러 단어들을 포함함. '검은색', '흰색', '빨간색', '파란색' 및 '녹색'은 중요한 주제를 나타내는 단어.

- 섹스턴의 주제에서 가족 단어는 '엄마', '아버지', '아이', '파파'가 그녀의 두드러진 주제와 강하게 연관되어 있다는 점에서 두드러진 특징.

- 그러나 주제별로 확률이 가장 높은 단어에 의해 나타나는 주제 구조에서도 일부 유사점을 발견. 무엇보다 1인칭 단수 I 는 각 시인의 작품에서 가장 두드러진 주제와 연관성이 강했음. 또한, 이들의 주요 주제에는 신체와 관련된 단어가 유사하게 포함되어 있음. 플래스의 상위 3개 주제는 '눈'과 '손'으로 나올 가능성이 높으며, 섹스턴의 상위 주제는 '손'과 '팔'을 강조하는 경향.

- 주제 상관 관계의 구조는 색스턴의 시가 그녀의 전 작품에 걸쳐 있는 몇 가지 일관된 주제를 나타낸다는 것을 보여줌.

하지만 색스턴의 테마 네트워크에서는 뚜렷한 주제 군집이 없는 플래스와는 주제 간의 밀접한 관계가 뚜렷하게 구별됨. 이는 섹스턴이 본문에서 여러 주제를 한꺼번에 다루는 경향이 있는 반면, 플래스는 개별 주제를 한 번에 개별 본문으로 제시함을 시사함.

[Plath]

플라스의 주제는 텍스트와 시적 성격에 따라 상당히 다르게 나타나지만, 섹스턴의 네트워크는 그녀의 개별 주제를 보다 일관성 있게 연결하는 높은 수준의 주제가 있음을 보여줌. 이는 섹스턴의 주제와 관련된 주제들이 잘 관리되고 있고 심지어 화자의 통일된 목소리에 의해 통제되고 있다는 것을 보여줌.

=> 예를 들어 그림 4에서 볼 수 있듯이 주제를 중심으로 한 거대한 주제군집은 15, 46, 26, 28, 38로, 시 내 다른 주제와 자주 공존하고 말뭉치 내에서의 prevalence에 의해 중심 주제로 운영됨. 이 클러스터는 '엄마', '집', '아이', '침대', '공주', '파파'의 사례와 같이 여성의 전통적인 가정생활, 전통적인 성별 규범, 모성공간, 가정생활 탐색이라는 공통 주제를 공유함.. 여성의 전통적인 가정생활 등 주제와 뗄래야 뗄 수 없는 관계일 뿐만 아니라 아버지의 권위에 대한 화자의 태도도 엿보임.

=> 이러한 사례들은 플라스의 후기 시에서 나타난 시적 인격의 정신분열증을 추정할 수 있게 해줌. 플래스의 초기 인물 묘사는 힘의 본질, 20세기 폭력의 근원, 그리고 전쟁과 테러의 지배에 사로잡힌 사람들과 같은 다른 주제들로 모든 관심이 나뉘는 다수의 주체들에 대한 보다 복잡한 인식을 향해 나아가는 강한 성격의 페미니스트와 유사함.

[Sexton]

Plath의 개인은 서로 다른 상황과 맥락에 따라 다른 마스크를 쓰고, 연결되지 않은 주제와 자율적인 주제로 나뉘는 반면, Sexton의 작품은 비교적 일관되고 통일된 주제를 다루는데, 이 주제는 대부분 국내 문제, 성 규범, 가부장적 사회와 관련이 있음. 특히 여성 시인으로서의 섹스턴의 딜레마와 고분고분한 아내와 어머니 등 상반된 성역할은 자기혐오, 실패감, 아버지와 딸을 모티브로 한 복잡한 발전감 등을 통해 대변되는 듯함.

섹스턴의 초기 단계에 대한 주제적 관심은, 그녀의 여성 페르소나의 부정적이고 불안정한 감정에 초점을 맞추었고, 이후 단계에서 보다 일반화되고 단합된 목소리와 욕망으로 바뀌었음. 그러나 그림 4에서 볼 수 있듯이, 섹스턴의 주제는 여전히 전통적인 성 규범, 가정 문제, 아버지 인물 찾기, 성적 불안, 복잡한 모녀 관계에 대한 그녀의 관심에서 연속성을 보여줌.

- 마지막으로 STM을 사용하여, 각 주제의 prevalence를 모든 기간에 걸쳐 시작품들을 통합한 covariate에 regress함.

- 확실히, 언어적 차이와 그들의 시의 주제적 변화를 더 자세히 설명하기 위해서는 각 시인의 작품들의 주제가 크게 증가했는지 살펴볼 필요가 있음.

- 주제 모델링 접근법은 특정 기간 동안 시에서 함께 발생하는 경향이 있는 단어 그룹이 어떤 것인지를 설명하는 상대적 장점이 있음.

=> 플라스의 시적 목소리와 섹스턴의 시적 목소리가 후기에 좀 더 일반화됐는지, 아니면 다변화됐는지 알아보기 위해서임.

그림 5와 6에서 살펴본 바와 같이, 후기 시적 작품에서 단어 선택의 독특한 패턴은 분명한 차이를 드러냄. 그림 6의 섹스턴 그래프는 주제어 사용의 현저한 변화 없이 비교적 안정적이지만, 주제가 급격하게 증가한 것은 1962년 이후의 플라스의 급속하고 역동적인 변화로 나타남.

[Plath]

마지막, 3년간 그 유행이 달라진 주제를 확인함. 또한, 시의 근본적인 주제 변경에 대한 몇 가지 차이점이 주제 모델에 의해 드러남.

특히 Plath의 작품에서 30개 주제 중 6개의 군집이 이후의 작품에서 증가.

흥미롭게도, 30개 주제 중 5개 주제만이 I-Words를 가장 중요한 용어로 다루는데, 6개 군집 중 4개가 I-Words를 가장 중요한 용어로 다루고 있음.

[Sexton]

반대로 색스턴의 작품에서 화제에 관한 한 최근 3년간 50건 중 3건만이 증가함.

이 단어 클러스터들은 또한 I-words를 강조했는데, 그 중 2개는 그녀의 후기 작품에서 갑자기 증가한 것이 아니라 그녀의 초기 작품에서도 그러함. 이러한 주제의 유행 양상은 마지막 해에 갑자기 급증한 주제들을 보여주는 Plath의 그것과 대조적

- 1962년은 플라스의 시적 작품에서 중요한 해였으며, 그녀의 단어 사용은 신체 감각과 정신분열증적 자각의 발달과 관련이 있기 때문에 새로운 시대를 형성했음. 마침 그녀의 결혼생활이 막을 내린 해이기도 해서, 그녀는 가장 유명한 작품인 'Ariel'(1962)에서 어린 두 아이를 낳게 되었음. 이 단계에서 플래스는 그림 5에서 볼 수 있듯이 6가지 주제 클러스터를 극적으로 증가시켰으며, 대부분은 ‘finger’, ‘love’, ‘eye’, ‘hair’, ‘air’, ‘smile’, ‘heart’, ‘black’, ‘gray’, ‘white’, ‘red’, ‘blue’, and ‘white’과 같은 인물의 신체적 감각과 연결되어 있음. 칼리프(2010)가 지적한 바와 같이, 이 단계에서 피험자의 체감각(촉각 및 광학)은 최고조에 달했음. 켄달(2001년)과 코니베어(2013년)는 그녀의 후기 시를 촉각과 육체적 쾌락의 세계와 비슷하게 연관시켜, 이러한 육체적 감각이 결국 시적 주체의 고정된 자아와 타인에 대한 개념 사이의 경계를 침범했다고 설명함. 윌킨스(2019)에 따르면, 이 단계의 플라스는 'Ariel'에서 보여준 것처럼 몸, 선명한 색, 물, 바다의 과도한 시각적 이미지와 시적 인물의 고군분투하는 내적풍경을 연결함. 예를 들어, 윌킨스(2019)는 '레이디 레자로스', '튤립스', '감옥자', '컷' 등 성적 욕망, 여신의 생식, 상처, 트리플 여신을 상징하는 19편의 '아리엘' 시에서 붉은색이 되풀이된다고 설명함. 반면 ‘Ariel’과 ‘Blue Moles에서 지나치게 많이 사용된 빨강색과는 달리 파란색이나 바다색 이미지는 마음을 진정시키는 대용품이 됨(윌킨스, 2019).

- 그림 5에서 또 다른 눈에 띄는 것은 시 주체의 죽음이나 고정된 권위적 지위의 상실에 대한 개념

예를 들어, Three Women’ (1962), ‘Ariel’ (1962), and ‘Lady Lazarus’ (1962)와 같은 플래스의 시들은 조각난 육체의 섬뜩한 이미지를 통한 자기 분해와 재생의 반복적인 과정이나 시적 목소리의 변혁을 고집스럽게 다루고 있음. 플래스가 후반기 동안 강조했던 신체적 감각에 대한 강조는 보다 초연하고 엄격한 시적 목소리의 출현과 관련이 있는 것으로 보임. 존슨(1980년)이 말하듯이 '아리엘' 시에 있어서는 옛 자신을 비꼬는 듯한 거리감을 갖는 더 격렬하게 들뜬 목소리나 의식이 생겨난다. ‘Daddy’, ‘Lady Lazarus’, and ‘Fever 103’에서와 같은 이 새로운 자아감은 아버지나 남편에 대한 평생의 집착에서 벗어나는 경향이 있으며, 심지어 그녀의 죽음 소망을 평생 재현하는 것에 대해 흐뭇해함. 특히 죽기 6일 전에 쓴 그녀의 가장 마지막 시 'Edge'는 그녀의 서정적인 1의 목소리를 완전히 버리고 우리의 초연하고 익명적이며 허무주의적인 목소리만을 위한 시적 공간을 남김. 그림 5에서 볼 수 있는 녹색, 하늘색, 보라색의 화두에서 볼 수 있듯이, 우리는 이미 플래스의 후기 시적 작품에서 I/We 대명사를 사용하는 것에 대한 관심이 높아지고 있는 것을 목격함.

- 반대로, 섹스턴의 성격은 그녀의 가장 높은 주제어인 ‘they’, ‘he’, ‘husband’, ‘father’, and ‘god’, etc. 에서 예시된 것처럼 국내 이슈와 아버지 또는 권위의 인물에 대한 생각을 일관되게 고수함(그림 6 참조). 그녀가 ‘father’, ‘he’, and ‘god’이라는 단어를 사용한 데에는 주목할 만한 일관성이 있으며, 모든 주제, 특히 파란색과 녹색의 주제는 그녀의 말기 동안 두드러지게 성장함. 1972년 이후에 발표된 그녀의 시들은 주로 ‘father/god’ 인물에 크게 의존하는 통일된 목소리를 가진 화자의 종교적 탐구에 관한 것. 섹스턴이 자주 사용하는 3인칭 대명사는 상징적 영역에서 종종 신의 법칙이나 아버지의 법칙과 동일시되며, 그녀의 초기 광기에 맞서 싸우는 시적 자아의 안식처 역할을 함. 칼리프(2010)가 분석했듯이, 색스턴의 후기 시는 그녀의 주체가 기호학의 영역에서 상징적인 영역으로 옮겨갔다는 훌륭한 증거이며, 이는 결국 그녀의 시가 통일된 목소리 I을 잃지 않도록 함 자아 정체성의 해체나 비참한 타인과의 복잡한 관계에 대한 섹스턴의 불안과 고군분투는 그녀의 후기 단계에서 그나 아버지 인물에 의존함으로써 해결될 것으로 보임. 신과 아버지 형상에서의 섹스턴의 주제 선택은 또한 The Book of Folly’ (1972), ‘The Death Notebooks’ (1974), and ‘The Awful Rowing Toward God’ (1975)에서도 잘 나타나며, 나와 '그/아버지/신' 삼합간의 친밀감이 더욱 강해져서 그녀가 모성 화자를 발견하지 못하는 데 기여함. 그녀의 경력 초반과 중반 구절에서요. 예를 들어, '황당한 책'의 '예수, 할롯을 키우다'에서 섹스턴은 공개된 죽음의 욕망으로부터 그녀를 보호하기 위해 신을 선택했고 신의 부름 아래 수동적인 주체가 되기로 결심함. 이처럼 상징적인 아버지와 신은 그녀의 후기 작품에서 상징적인 목소리의 보호자가 되는 경우가 많음. 칼리프(2010)가 지적하듯이, 섹스턴의 시적 페르소나는 결국 그녀의 시적 목소리 I의 안전을 위해 아버지/신에게 반항하는 행위를 희생하고 상징적 세계에 대한 관념에 계속 매달림. 조지(1987)는 따라서 섹스턴의 시를 희망, 욕망, 성적인 요소가 깃든 '아버지-딸 의식'이라고 부름. 그림 5와 6은, 내가 섹스턴의 페르소나를 완전히 가정으로부터 벗어나지도 않고, 대명사로 대표되는 상징적인 아버지의 생각을 버리지도 않는다는 우리의 가설을 지지하는 것으로 보임. 반면, 플래스는 가정성과 남편에 대한 강박 관념에서 그녀의 목소리를 버리거나 자유롭게 방출함.

따라서 우리의 연구는 정량적 텍스트 마이닝 기술을 통한 대명사 사용, 스타일의 변화, 어조, 주제와 같은 그들의 시적 작품에서 보여지는 그들의 스타일적 차이에 초점을 맞췄다 또한, 고백 시인을 고도로 양식화된 언어를 정교하게 만들고 일정한 거리를 달성하는 예술적 장인으로 재정의하여 시적 페르소나의 경험을 그들 자신의 삶에서 배제했다.

Concluding Remarks

많은 문학 비평가들은 지금까지 플래스와 섹스턴의 전기 그래픽적 인생 경험과 그들의 시 사이의 밀접한 연관성을 주장해 왔고, 그 결과 그들의 예술적 성취를 비껴나가고 문체적, 구조적, 주제적 측면의 중요성을 큰 시적 자원으로서 최소화함. 우리의 연구는 플라스와 섹스턴의 고백시를 '작가성'에 입각한 고백 장르의 전통적인 렌즈로만 읽는 것이 그들의 시적 언어가 수행할 수 있는 중요한 잠재력을 간과하는 결과를 초래할 수 있다고 결론지음. 따라서 우리의 연구는 양적 텍스트 마이닝 기술을 통한 대명사, 문체 변화, 어조, 주제 등 시적 작품에서 나타나는 양식적 차이에 초점을 맞추고 또한, 고도로 양식화된 언어를 정교하게 만들고 일정한 거리를 달성하는 예술적 장인으로 고백 시인을 재정의하여 시적 페르소나의 경험을 그들 자신의 삶에서 배제했음.(진짜 배제되었나..? 레퍼런스들은 그러면 왜 필요했던거지)

이를 위해 우리는 세 가지 다른 계산 분석 방법을 사용함.

(1) 그림 1과 2는 각 시인의 대명사 집단을 그들이 선택한 감성 단어와 연결시켜 각 시인의 본문에서 인격의 통일된 목소리가 잠재적으로 해체될 수 있음을 보여줌. 섹스턴의 네트워크(그림 2)와 비교했을 때, 플래스의 네트워크(그림 1)는 대명사와 정서어 사이의 관계에서 훨씬 덜 집중된 구조를 나타냄. 이것은 플라스의 인격이 I와 다른 대명사들 사이의 복잡한 상호성을 통해 통합된 권위적 동일성의 개념에 적극적으로 저항한다는 우리의 가설을 확인시킴.

(2) 그림 3과 4에서 볼 수 있듯이 주제 모델 분석을 사용하여 Plath의 글과 Sexton의 글들을 비교하고 각각의 시적 주제들이 어떻게 그것들을 사용했는지에 대한 상관관계를 조사함. 우리의 결과는 섹스턴의 작품들이 그녀의 단어 사용법을 널리 퍼트리고 그녀의 전체 주제에 대한 훨씬 더 밀도 있는 네트워크를 구성하는 더 많은 주제들로 구성되어 있다는 것을 보여줌. Plath의 주제 네트워크는 보다 희박하고 이분적으로 구성되며 중앙 허브가 없음. 이는 섹스턴의 다양한 주제들이 비교적 통일되고 일관된 시적 주제 아래 관리되고 있음을 암시하는데, 플래스의 글에서 주관적인 목소리가 분열된 것과는 대조적.

(3) 우리는 그림 5와 6의 주제변화에 있어서 Plath의 시를 Sexton의 시와 비교함. 각 시인의 마지막 3년 동안 유행하게 되는 주제들에 집중함으로써, 우리는 그녀의 후기 단계에서 플래스의 주제들은 더 극적이고 갑자기 급상승하는 반면 색스턴의 패턴은 변동하는 움직임을 보이지 않는다는 것을 알아냄.

위에서 논의된 세 가지 컴퓨터 텍스트 분석은 모두 플래스의 시적 목소리와 단어 선택이 정신분열증에 더 가깝다는 것을 입증해 주며, 그녀의 성격의 변덕스럽고 이질적인 감정을 표현하지만, 섹스턴의 것은 더 인과적이고 상대적으로 안정적이며, 전통적인 국내 문제에 더 신경을 쓴다는 것을 보여줌

그들의 작품은, 어느 정도까지는, 고백시는 항상 그리고 고정된 권위적인 목소리를 회복하는 것이라는, 관습적인 이론에서 빗나감. 비록 많은 비평가들이 그들의 시적 작품을 그들의 삶과 사건의 비극적 패턴과 연관짓고 있지만, 우리의 연구는 고백 시의 권위적인 목소리 I 또한 남성 중심 사회에 직면한 여성들의 투쟁뿐만 아니라 정신적 충격에도 모든 이질적인 힘과 방향에 의해 이끌릴 수 있다는 것을 보여줌. 제2차 세계 대전, 냉전의 음울한 분위기, 그리고 현대 남성들을 향한 다른 사회적, 정치적 요구의 영향(Jonnes, 2015). 고백시는 작가들에 대한 슬픈 이야기를 들려줄 뿐만 아니라 다양한 페르소나로 절정을 이루고 주관의 틀을 넓혀 시적 목소리를 새로운 시각으로 그려냄(Mela, 2016). 존슨(1980년)이 언급했듯이 고백시 장르를 이해하는 데 있어 정말 중요한 것은 그 인물의 고문받은 목소리와 언어 기법을 결합한 발명가 또는 장인으로서의 시인의 기술임. 이번 학제간 연구가 플라스와 섹스턴의 시를 포함하는 고백시의 정의와 기능에 대한 시적 음성, 서술 방식, 단어 사용, 대명사와 정서어의 관계에 대한 문학적, 언어적 논의를 더욱 자극하기를 바람